在商業地產領域,商業地塊辦公面積標準不僅是城市規劃的核心指標,更是企業選址、投資決策的重要參考依據,隨著政策調整、市場需求變化和技術革新,辦公面積標準的設定正從“剛性約束”轉向“靈活適配”。

一、政策驅動:從“統一規范”到“精準適配”

近年來,中國多地出臺政策,對商業地塊辦公面積標準提出更精細化的要求。以上海青浦區徐涇鎮振涇路北側A1d-09地塊為例,其規劃條件明確規定:

商務辦公單間最小分隔面積≥300平方米(不含分攤部分),且商業建筑分隔面積≥150平方米的比例不低于80%。

自持物業比例:商業物業需自持≥80%(約17823.96平方米),辦公物業≥40%(約8911.98平方米),且自持期不少于20年。

這些政策背后的邏輯在于:

- 防止“類住宅化”:通過限制小戶型分割銷售(如海南規定商辦類項目最小單元≥300平方米),杜絕商業地塊被違規改造為住宅用途。

- 提升產業效能:大空間設計(如單間≥300平方米)更適合科技、金融等高附加值企業,推動產業集聚效應。

- 資源集約利用:通過自持比例要求,確保開發商長期持有并運營優質資產,而非短期套利。

類似政策在全國多地推行。例如,海南省規定商辦類項目最小單元建筑面積≥300平方米,且禁止設置廚房、陽臺等住宅功能;上海市則要求辦公樓層高≥2.8米、架空地臺≥120mm,并鼓勵超甲級寫字樓采用BIM技術與綠色建筑標準。

二、國家標準:從“空間效率”到“人本設計”

國家標準對辦公面積的定義,正在從“人均面積”轉向“功能適配”。根據《辦公建筑設計規范》(JGJ67-2006)及行業實踐,辦公面積標準可分為三類:

- 基礎型辦公空間:

人均面積:普通員工工位按4-5平方米/人設計(如仲量聯行數據),管理級辦公室≥14平方米/人。

配套要求:會議室按1.8-0.8平方米/人配置,茶水間、衛生間等公共空間占比約15%-20%。 - 高端商務辦公:

超甲級寫字樓:人均面積可達15-25平方米,強調“全精裝交付”“人車分流”“智能電梯系統”。例如,上海恒基旭輝天地通過“前店后企”模式,將辦公與商業空間無縫銜接,提升企業形象與客戶體驗。

綠色建筑標準:超甲級寫字樓需達到LEED金級或二星級綠色建筑認證,光伏覆蓋率≥30%,裝配式建筑比例≥60%。 - 彈性辦公空間:

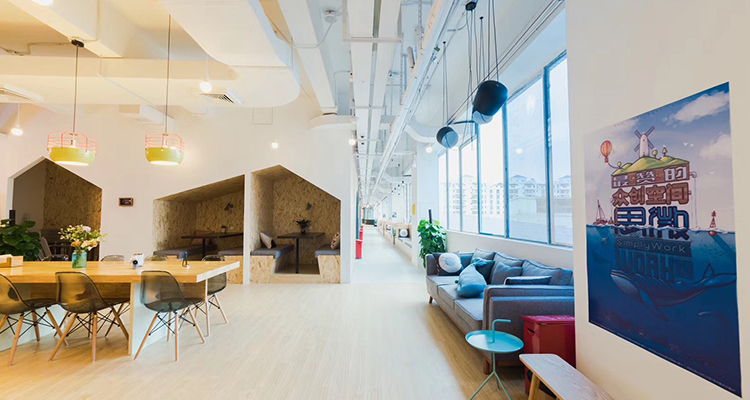

共享辦公模式:針對初創企業,提供靈活租賃方案(如深圳天安云谷的“模塊化辦公室”),人均面積可降至3-4平方米。

混合用途開發:如廣州佳寧娜商業中心,通過13層辦公區+7萬方商業區的組合,實現“辦公+生活+娛樂”的全鏈條配套。

三、地方實踐:從“統一模板”到“因地制宜”

不同城市根據產業定位與土地資源,制定了差異化的辦公面積標準。以下是典型案例:

- 上海青浦區徐涇鎮:

產業導向:依托虹橋商務區優勢,重點吸引高端服務業與會展經濟。A1d-09地塊要求商務辦公建筑單體占地面積≥1000平方米,推動大型企業總部集聚。

綠色低碳:強制光伏安裝面積≥30%,年徑流總量控制率≥75%,響應“雙碳”目標。 - 常州武進區西太湖地塊:

功能復合:要求開發商建設獨棟辦公樓(3萬平方米)+四星級酒店(120間客房),并通過文創商業運營滿5年后方可分割銷售,促進產城融合。

自持管理:酒店自持期≥5年,確保項目長期運營穩定性。 - 廣州番禺區佳寧娜商業中心:

靈活配置:提供110-1500平方米的辦公單元,滿足中小企業(12-400人)分階段擴展需求。

交通優勢:毗鄰廣州南站,地鐵2號線/7號線直達,通勤效率直接影響辦公面積的溢價能力。

四、企業需求:從“成本控制”到“價值創造”

企業對辦公面積的需求,已從單純的成本考量轉向“空間價值最大化”。例如:

科技企業:傾向于租用大開間(≥500平方米),便于團隊協作與設備布局。上海張江某人工智能公司選擇徐涇鎮A1d-09地塊,因其單間面積≥300平方米,滿足研發團隊與測試空間需求。

金融機構:偏好甲級寫字樓的“私密性”與“品牌效應”。上海陸家嘴某投行選擇恒基旭輝天地,因其大堂凈高8米、行政衛生間等配置提升客戶信任感。

初創企業:依賴共享辦公平臺(如WeWork)降低成本,但需警惕政策對“類住宅”的監管風險。

此外,企業對辦公空間的附加要求日益精細化:

智慧化設施:高速網絡、智能安防、無人配送系統成為標配。

健康友好設計:新風系統、綠植墻、健康小屋等設施提升員工滿意度。

五、未來趨勢:從“標準化”到“生態化”

- “去邊界化”辦公空間:

未來商業地塊將打破傳統辦公與商業的界限,打造“工作+生活+社交”一體化生態。例如,上海江灣里MEET678通過抖音園區底商+獨立商業體組合,形成“年輕力社區”。 - 元宇宙與數字孿生:

BIM技術、虛擬導覽、AR試坐等功能,將辦公面積的展示與體驗從線下延伸至線上,提升招商效率。 - ESG導向的綠色辦公:

光伏建筑一體化(BIPV)、零碳園區、碳足跡追蹤等技術,將成為商業地塊的“新競爭力”。

從政策約束到市場驅動,商業地塊辦公面積標準的演變,本質是城市資源優化配置與企業效率提升的博弈。無論是上海青浦的“城中村”改造,還是廣州番禺的“產城融合”,都證明了“精準適配”的重要性。